ABOUT

あなたらしく地域で生きる社会を実現します。

知識創造に基づいた組織運営

ケア3.0

※一部抜粋、切り抜き、切り貼り等、必要箇所のみで組み合わせている。

田中滋・栃本一三郎(2011)『介護イノベーション』150 項 第一法規

①価値創造が成立しない思い込みケアの実態

田中らは今日の介護業界について「利用者ニーズをサービス供給側の感性で捉え、こうであろうという形で提供されている」2と指摘している。すなわち、利用者の意志決定よりも、供給側の「よかれ」という思い込みでサービスが提供されているという。そして、この思い込みは、介護保険制度が始まる以前の措置時代からの流れであるとして、サービス利用者を「利用者」や「お客様」と捉えるべきところを、「対象者」や「ケース」として意識していることを問題視している.よって、利用者との相互関係が成立しにくい、いわゆる「上から目線」状態にあり、価値創造型は成立しない.そして、良質な介護を生み出す組織であるためには「共通の目的」「コミュニケーション」「協働の意志」が必要であるとしている。

②旧来の「福祉発想」から生まれる「悪平等」ケアの指摘

従前の「福祉発想」の問題点について、著者は次のように指摘している。

1)愛や思いやりを重視しすぎて、科学性、客観性、合理性に乏しくなる。

2)措置時代の行政処分的姿勢が染みついているために、深くプライバシーに踏み込んでいても、その自覚に乏しく、配慮に足りない行動が起こりうる。

3)誰もが「平等」という発想が根強く、利用者への対応が画一的・集団的になりがちである。それは結果的に「悪平等」になる。

4)社会福祉業界において「お金」に対するタブー視があり、罪悪視する独特の観念から、利用者の経済的負担を軽減することを善とする傾向などがあり、消費者としての利用者の側面への理解が少ない。

これでは、どんなに温かい言葉で接していても、結果的には「助けてあげているのに」という発想に陥りかねない。この「福祉発想」がとても多いと指摘されている。すなわち多くの介護現場において高齢者の尊厳が阻害される恐れが十分にあるということだ。

③価値創造型経営

単に福祉であるとか、社会的弱者(支援を要する者)への真心溢れるサービスという言葉だけの低い社会性で介護事業を実践している者が多く、それらはあまりに強い「営利性」への思考を、おおい隠すための方策として、表面的に「社会性」を唱え、それを建前ないしは社是としていると著者は指摘する。また「社会性」は看板だけで、組織全体が「事業性」のみであるという事業所も少なくはないとした。事業所には内実が備わっていることが重要とし、そのためには従事者と共に真の「自立支援」を志し、日々のケアを通じて経験知を積み上げ、さらにそれを組織としての形式知に変換させ、そこからまたあらたな個々の暗黙知が生まれ、新しい経験知の源となっていくことが欠かせないとしている。介護サービスは経営リーダーも含めた全スタッフが、「自立支援」を理解し、従前の「福祉思想」からいち早く脱却し、すなわち今日までの福祉的常識を捨てることで、価値創造型組織に生まれ変わらなければならないと指摘している。そして、従事者は「知識や技術」だけではなく、「人としての感性の豊かさ」や「洗練されたソーシャルマナー」、「仕事に対する誇りや充実感」など、成熟した社会人としてのあり方を見つめ直さなければならないとしている。

④共創的相関関係によるケア

服部は介護の本質は「いかに人間らしく生きるかという人間性の追求であり、その目的のために利用者と介護者間に優劣や上下関係がなく対等という概念が基盤となる」とした上で、利用者と介護者の関係を「相互満足し得る対等となるにふさわしい共創的相関関係」と定義した。そして、究極的には人間社会におけるウェルビーイング3(安寧、健康、繁栄、幸福の状態)をめざし、利用者と介護者が相互の「生き甲斐の創造と共有」の実現を継続するのが介護サービスであるとした。

⑤ケアとホスピタリティ

服部は上記の「生き甲斐の創造と共有」実現のためには、「ホスピタリティ」の理念が重要であるとした。介護をサービスと捉えると、その意味から利用者が主人で介護者が従者という主従関係とり、利用者の意志ばかりが優先され、自立支援には結びつかないが、「ホスピタリティ」で捉えるとその意味から主客同一の立場という捉え方となり、「人間の尊厳をもって対等となるにふさわしい共創的相関関係」が成立するとした。介護者は介護サービスを通じて利用者の願望や期待、予想に応えるが、期待以上の喜びや感動、感激が利用者に見出されるとき、介護者もそれによって満足を覚えるとしている。すなわち、利用者と介護者は相互の満足をめざし、互いが対等かつ自律的主体的存在であることを認め合いながら、理解し合い、助け合い、頼り合い、成長していくという考え方が重要であるとしている。

⑥対等な関係から導き出される自立

介護サービスにおいて利用者の自立支援をめざすとき、それは従事者も自律的存在として認められていなければならないことがわかった。相互に認め合い、信頼し合う関係が構築されることにより、期待以上の成果が生み出され、双方において満足が得られるとし、ホスピタリティの実践こそ介護サービスであると指摘している。

⑦「相互感銘」「相互感動」「相互感激」「相互共感」「相互歓喜」が発生

デイサービスや訪問看護など各種介護サービスは、すべてにおいて人間が人間をケアするという無形の価値が特徴であり、サービス提供を通じて形式化し、共感されたものだけが支持されている。すなわち介護サービスとは、デイサービスや訪問看護等の提供者と利用者との尊厳ある人間同士の関わり合いによって生み出されるヒューマンサービスである。そのような介護を服部(2003)は「ホスピタリティの実践」と捉えた。そして「利用者と介護者の間に優劣や上下関係がなく対等という概念が基盤」になっており、利用者と共に従事者が「生きがいの創造を共有」することであると定義した。これらの指摘からも、介護サービスにおいては「ホスピタリティ」の視点から運営そのものを見つめることが重要であると考えられる。また、吉原(2007)は「ホスピタリティの実践」においてホストとゲストの双方において「自律性」が求められるとした。これを介護事業に置き換えれば、従事者も利用者も相互に自律的であることが求められ、サービスは従事者が利用者に与えるものではなく、利用者と共に創り上げるものと表現するのがふさわしいと考えられる。そもそも、ホスピタリティの語源は「ホスペ」という、主人と同時に客人を意味するラテン語である。これは主客同一の立場で「人間の尊厳をもって対等になるにふさわしい共創的相関関係」によって相互に遇するという意味を有している。よって、利用者と従事者が相互の満足感を追求するものである。お互いが自律的かつ主体的な人間関係であると認め合い、相互の努力と情熱によって価値が見出される。デイサービスの場合、サービス内容の特性から、複数の利用者が同時に1 つの空間に滞在し、交流する。よって、従事者と利用者間における共創的相関関係のみならず、利用者同士の共創的相関関係も存在する。すなわち、ホスピタリティの実践がデイサービスにおける基礎的姿勢と解釈することができる。また、吉原(2005)はホスピタリティについて、人間は「多様性」「相互性」「互酬性」「補完性」「共創性」「成長性」を帯びた関係へと進展する存在であるとしている。さらに、人間はその存在の本質として「自律性」「交流性」「対等性」の3 つを備え、それらは相互に関連し合っているとした。そして、ホスピタリティの実践について以下のように考えた。サービス提供者とその受け手は、相互の「繁栄」「発展」「幸福」をめざして相互の自律性を尊重しあう。提供者は目的をめざした上で、有するナレッジを総動員し、心を働かせ、頭脳で働くことを重視する。顧客である受け手もそれに応じ、自律的に関わりを持つ。その結果、受け手は満足感と充足感を見出し、その姿を見て提供者も満足する。そして、その成果物としては個別性、多様性が尊重された「相互感銘」「相互感動」「相互感激」「相互共感」「相互歓喜」が見出される、と。これらを介護サービスにあてはめると、措置時代の福祉観では介護サービスは「弱者救済」や「行政処置」であると解釈されるため、ホスピタリティが定義する「自律性」「交流性」「対等性」が存在するとは思えない。すなわち福祉観が根強い事業所ではホスピタリティは実践されにくいと考える。よって、本調査において稼働率が高い介護サービスでは、従事者と利用者間、あるいは利用者同士において「自律性」「交流性」「対等性」が相互に作用し合い、その結果「相互感銘」「相互感動」「相互感激」「相互共感」「相互歓喜」が発生している、すなわちホスピタリティが実践されていると考えた。また、ニーズ面は「利用者と従事者との相互関係」によって創造されるものと定義されていることからも、適切なニーズの創造もホスピタリティの実践によって実現されることがわかる。

⑧「ありがとう」を言わせないケアの実践

おそらく、ケアのパラダイムシフトが最も困難であろう。これまでも述べてきたが、利用者へのケアは措置の時代からの伝統的介護観により「お世話」をすることとして捉えられてきた背景がある。「高齢者は弱者であるから、救済しなければならない」といった思考が根底にあるだろう。これは決して悪いことではないが、すべての要介護高齢者らが救済に値するかといえば疑問を抱かざるを得ない。大切なのは、利用者が「できること」と「できないこと」を見極め、手伝いすぎないなどの「過剰介護の排除」を心がけることである。

⑨要介護高齢者らは何を取り戻したいと考えているのか

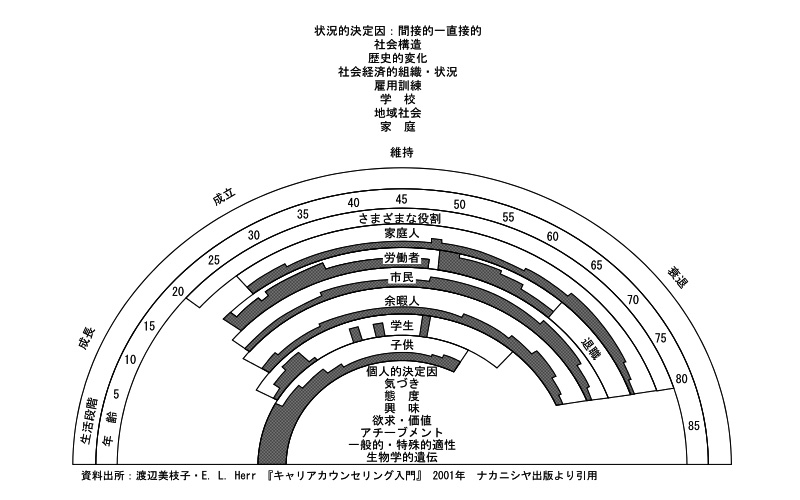

要介護高齢者らは一体なにを失ったと捉えるべきだろうか。歩行機能やその他の身体機能を失ったのだろうか。あるいは、認知症により、記憶力や表現力を失ったのだろうか。確かに要介護者は心身機能の低下によって日常生活をこれまでとおりに営むことが困難だ。自らの力で外出することも難しい。外出できなければ家にこもりがちになり、生活を維持するために訪問介護のお世話になり始める。介護サービスが介入すれば生活の維持は可能である。生きていくことはできる。しかし、本質的なニーズは「誰からも世話を受けず、自立的に生きること」であるため、世話されることは本質的なニーズに反することとなる。困っているだろうと援助することが、本質的な矛盾を生み出す結果となるのだ。私たち健常者の居場所を考えていただきたい。家庭、職場、趣味活動、友人との交流など、さまざまな居場所が存在し、各所で自分の役割があり、そこでの活動を通じて役割感や効力感を得ながら自立的に生活をしていると思う。たとえば、職場という居場所においては、仕事を任され、責任を与えられ、そして成果を見出すことにより、職場という居場所に役割感を見出し、かつ効力感を覚えることができるだろう。反面、人間関係が悪化したり、成果や役割感が見出せなかったりすれば、暗い生き方になってしまったり、自立的に生きているとは言えない状態なったりする。そして落ち込み、鬱々とした日々に陥ることもある。要介護高齢者らにも健常者同様、にさまざまな居場所があるはずだ。また、時には「あったはずだ」と過去形で表現すべき状況も見受けられる。家庭はもちろん、友人との交流、町内会、老人会、ゲートボール仲間など、さまざまな居場所があったはずだが、病や老いによってその居場所を徐々に失っていくことになった者も多い。要介護状態になるということは、居場所を失い、役割感を喪失することに等しいと考えられる。これらをドナルド・E・スーパー(1986)4の理論に基づくキャリアレインボーを通して考えてみたい。

スーパーは人のキャリアを人生そのものと捉えた。人は生きていく上でさまざまな居場所に関わり、その居場所において何らかの役割を担い、活動を通じて役割感(自身の存在価値など)を見出す効力感ある過ごし方の積み重ねが充実したキャリア、すなわち人生であり、人生の充実の要素には役割感が欠かせないとスーパーは説いた。図2 はある人物の一生涯を表現している。左から人生が始まり、右へ沈むまで、年齢を重ねるごとに居場所が増え、死が近づくにつれ減少していく。この人物の人生の一部を読みとると、40 代後半には仕事をいったん辞め、学生としての役割感が向上し、復職、より充実した役割感を労働者としての居場所に見出しているさまが見受けられる。そして、65 歳の退職を機に、労働者としての居場所がなくなって、余暇と家庭、市民活動の3 つが居場所となり、その後最期を迎えている。それぞれの居場所においてグレーの帯が厚ければ、役割感を強く感じて生きていることを意味する。落ち込むなど役割感を見出せない状態になれば、グレーの帯は薄くなる。このキャリアレインボーを要介護高齢者らにあてはめてみよう。要介護高齢者らは要介護認定を受ける前、すなわち介護を要さなかった自立的に生きていた時代、さまざまな人生の活躍の場があったに違いない。ところが、病や老化によってさまざまな「自立的な自分を発揮できる居場所」を失い、新たな居場所である「介護を受ける居場所」という、じつにネガティブかつ「非自立的」な居場所を持つこととなるだろう。そのような居場所で人は意気揚々と自立的に生きることができるだろうか。ケア従事者たちは利用者が自己効力感を覚え、利用者が自らの存在価値を見いだせる居場所と役割を見いだせるよう、支援すべきだろう。

⑩ケア3.0 の実践

デイサービス事業・訪問看護運営における実践理論を、以下のとおり「ケア3.0」と称して提言したい。

【準備段階(1.0)】

まず、準備段階(1.0)として、従事者は「礼儀」「節度」「物腰」「態度」「ルール」5「資格」「専門知識」「志」のすべてを備えていることとする。これらはデイサービスのみならず、すべての介護サービスに従事する者において標準的に備わっているべき要素である。よって、入社時だけでなく、通年においても定期的にこれを確認することが重要であり、研修等でも都度確認することが望ましいと考えられる。当業界内では「資格はあるが礼儀なし」という人材があまりにも多い。専門職として活動する以前に、人として、社会人として、こういった要素を備えていなければならない。

【 基本段階(2.0)】

次に、基本段階(2.0)として、利用者への要望に効率的かつ平等に応じるためのマニュアル作成と、画一的サービスの提供を、安全性と継続性の要素として唱えたい。介護保険制度でも定められるとおり、各種マニュアルを整備し、すべての利用者からの要望を平等かつ適切に、そして安全に遂行できるように努めなければならない。すなわち、この段階も基礎の一つと言えよう。ホテルマン等を見れば、すべてのお客様に対して平等な応対をしていることがわかるが、その平等の先に、は個々の顧客ごとの価値創造が行われている。デイサービスや訪問看護も同様である。「入浴をしたい」「リハビリをして欲しい」「看護婦さんに24時間いつも駆けつけてほしい」といった要望が安全確実に満たされなければ、利用者は不満に陥ってしまう。なお、吉原(2005)の理論を参照すると、本段階における要望が満たされても「不満や不安が解消される」だけであり「満足」は得られない。それはあくまでも次の価値創造の段階である3.0 の土壌作りと考えるべきである。

【 価値創造の段階(3.0)】

人は楽しく生きるためには役割感を抱ける居場所が必要である。よって、デイサービスにおいては利用者に役割を仕掛け、利用者の自律性を引き出すケアを実践することが望まれる。訪問看護においてはその居宅に於いて、最期の時を自分らしく生き抜く支援が望まれる。本論文で検証された事例でも、利用者が自己存在意義を見いだすさまが確認されている。これらは他者の働きかけがあるからこそ実現されたものであり、今日さまざまな種別の介護サービスが存在するなかで、役割感ある居場所、役割を通じた存在意義を感じることができるサービス必要と考えられる。両サービスは地域包括ケアの推進においてその役割が注目されているが、そのケアの捉え方が重要となってくる。その捉え方とは、要介護状態になり、役割感を感じる機会を失った利用者に、自己の存在意義を確認できるような役割や居場所を提供するという考え方だ。例えばデイサービスに於いて考えてみると、在宅介護を受けている利用者にとって、今日通所サービスへのリハビリテーションへの期待は大きい。一般的な市民の視点からは、リハビリテーションには身体機能回復といった機能を取り戻す意味があるという印象がある6。そして、それに応えるべく個別リハビリテーションを中心としたケアに力が注がれているのが、今日の通所介護や通所リハビリテーションの姿だろう。しかし、その訓練の先にどのような希望があるのだろうか。何らかの希望をめざしたケアが提供できているのだろうか。目的が不明確なまま、関節可動域訓練や筋力アップなどの訓練を提供することが目的となってはいないだろうか。それら訓練を通じ、利用者が身体を活かしてコミュニティに参加するなかでどのように主体性を発揮できるかという視点から、通所介護のプログラムを考えていただきたい。この目的的思考のあり方は、訪問看護や訪問診療においても同様であろう。また、利用者の自律性を引き出し、その心を動かすためには良質なコミュニケーションと仕掛けの提供が有効であることがわかった。従事者が利用者一人一人に地道な寄り添いとコミュニケーションを続け、そのキャリアを積み重ねれば、いつか利用者の心に近づく技術を身につけることができるだろう。しかし、それはテクニックというよりも、人間力そのものと言ってもよく、利用者と従事者との相互の信頼関係により醸成されるものである。時には利用者にとってカリスマ的な人物がそばで手を握るだけで、利用者が心を動かされることがあるかもしれない。もちろん、それも1 つの手段だが、誰もが使える技術というわけではない。従事者たちに願うことは、過去の経験則から解を探し出すのではなく、常にゼロベースで利用者の心に耳を傾け続け、「きっかけ」の提供に励んでもらいたいということだ。それには、現場に円卓発想7を代表とする目的思考を徹底的に風土化させるとよい。スタッフたちが自律的に心と思考を働かせて行動するようになり、かつ利用者やその他さまざまなステークホルダーと共に相互の主体性を尊重する思想が定着する。そして、利用者は新しい生き方や生きざまを発見し、自律的に生きることに満足感を覚え、一方で従事者たちは専門職としての有用感、効力感を得、それにより「自律支援」が加速される。この段階に至ったものをケア3.08と著者は定義する。 3.0 のレベルを達成したものが、トレンドに左右されず、さまざまなステークホルダーから支持され、魅力のある、持続的な先進性を保つケアサービスであると言える。

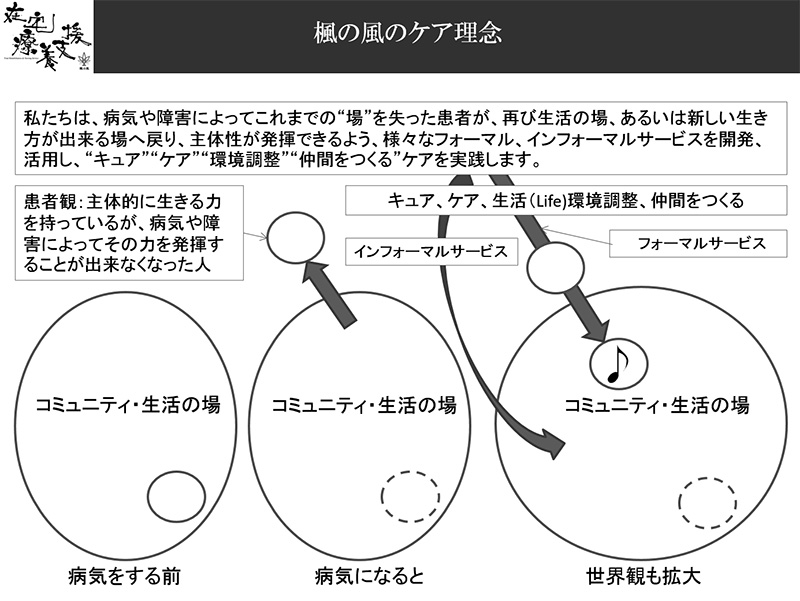

患者観とエンパワメント

長い文章におつきあいいただき有り難うございます。楓の風において、3.0を常に意識していただきたいのです。そして論文中にも出てきましたが、利用者がサービスのお客様、あるいは病気をしたかわいそうな人、弱者であり、保護(管理)されるべき人、などと患者観として捉えていては、この利用者も我々従事者も相互にエンパワメントされるケア3.0には至りません。利用者は対等であり、力を持った人たちであり、失ってはいない、力を秘めている人間なのです。そこで楓の風における患者観は以下のように定義しています。

失ってはいないのです。病気や障害の陰に、秘められた新たな力、本来の能力が眠っているのです。よって、病気を治す、機能を取り戻すのではなく、これからこの病や障害と共に、よりよい生き方を見いだすのを支援することが、私達専門職の役割となってくるのです。そしてその支援は看護師や医師、介護職員らだけで行うものではありません。家族や友人、地域社会など、あらゆる地域の資源も活用し、「自分らしく最期まで生きる」へと導くのです。それが私達、在宅療養支援に従事する医療介護専門職のあるべき姿なのです。

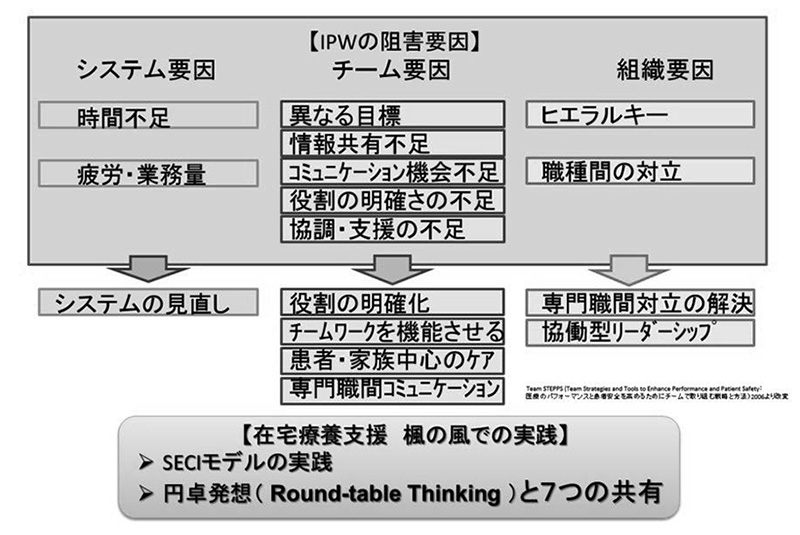

IPW を促進するチーム運営手法「円卓発想」

訪問看護においても、訪問診療においても、そしてデイサービスであっても、そのケアは専門職が個で対応するものではなく、専門職同士が連携しあいながら行われていくものです。つまり、全てに於いて他職種連携(IPW)が必要です。ところがこのIPW(他職種連携)が機能しなくなるときがあります。その阻害とは何かが次の9つです。

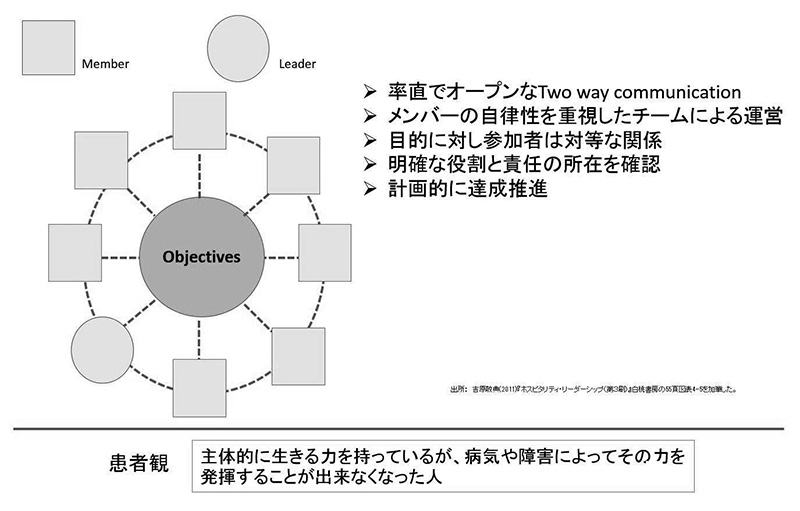

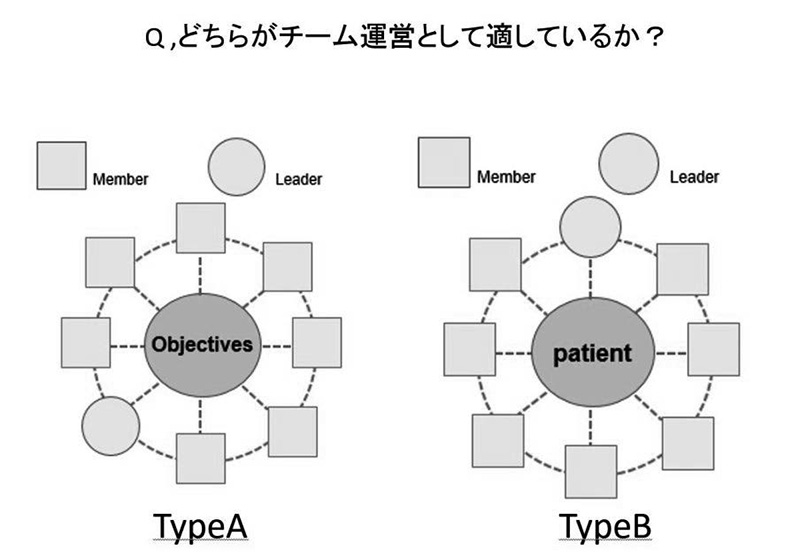

この阻害要因の一つでも生まれると、IPW は機能しなくなると言われています。そこで楓の風では円滑なIPW のために、「円卓発想」と呼ぶチーム運営を重視しています。図で示すと共に、「円卓発想」を成功させる5つの条件を示すので、じっくり考えてみて下さい。

そして大切なのが、「共有するは目的」であることです。そしてその目的は共通の患者観が土台にあることが前提条件となってきます。また、患者さんもチームの一員であることが重要です。チームで患者さんを囲うようなイメージですと、患者は客体であり、主体的な存在にはなり得ません。あくまでも生きるのは患者自身であり、我々が管理してはなりません。病院では医者にゆだね、任せてもらい、病気の寛解を目指すのですが、在宅は病気や障害を有したままよりよき自分らしい生活を送ることが目的であるため、医療がその主導権を握ってはならないのです。次の図を見て考えて下さい。どちらが適切なチーム運営といえるでしょうか。

円卓発想を理解したら、今度は実践です。この円卓に於いて何を共有するかが重要となってきます。そして「患者の自分らしく生きる」を支える私達ですが、実は患者本人や家族の遠慮により、本来の患者の想いが共有されていないことが多く見受けられます。そこで本質的なニーズを知り、効果的なケアが促進されるためにも、利用者がどのように暮らしたいのか、現時点でのアセスメントのみならず、利用者がどのように生きてきたか、どんな人生のターニングポイントがあったのか、利用者の「ヒストリーやナラティブに関する情報」をも得て、病気や障害の寛解に固持することなく、一人の人間としてとらえ、総合的に思考することが求められるのです。

しかしそれらの情報は利用者の心理によって大きく揺れ動くときがあります。そして時にはその変化が従事者に「葛藤」を生み出すこともあります。人生最期の時を迎えつつある患者が多くの対象者である中、もはや延命が目的ではないことは言うまでもありませんが、残された時間を病気や障害を有しながらも、「最期まで自分らしく生き抜く」ことを実現させるために、どのような「判断」をどのように「支援」していくのかは実に難しいものです。

そして私達従事者の「判断」が利用者のニーズと背反することがあってはならないが、どうしても「葛藤」との戦いがつきまとうのです。

そこでその「葛藤」も他職種間において共有すべきと考えるのです。そして医師や看護師、デイサービススタッフ間だけでなく、多の職種においてもそれぞれの立場における「葛藤」があることも知るべきでしょう。異なる専門性と多様な価値観を有する他職種が目指すべきケアの目的は一つですが、その違いから意見が衝突することも覚悟しなければなりません。互いの「葛藤」を「対立」させることにより、徐々にニーズに叶ったケア方針が創造的に見出されてくる。この「対立」から逃れようとすれば、新たな知見も見出せず、利用者の真のニーズに迫ることもできないのです。

他職種相互の専門性と役割について相互に理解しあうことは容易なことではありません。しかし目的を共有する者同士が対等な立場を尊重し合いながら対立することは、新しい知見を見いだすべき創造的活動の「プロセス」と言うべきでしょう。ここに高度な知的成長感と満足感が存在するのです。そしてそれこそがこの職業の醍醐味と言えましょう。